发布时间: 2016.10.18 来源:超级管理员

记者 徐丽 通讯员 韩玉晶文/摄

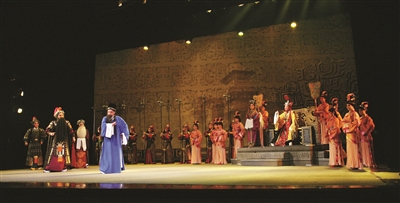

今年国庆期间,由我市西安高腔传习所创排的大型婺剧《孙膑与庞涓》登上了北京中国评剧大剧院的舞台。

作为浙江省参加全国地方戏南方戏曲演出季的两部代表戏剧之一,《孙膑与庞涓》与15支来自全国各地的花鼓戏、邕剧、川北木偶戏等同台演出,共同为祖国母亲献礼。

从9月30日到10月1日,《孙膑与庞涓》在中国评剧大剧院连演两天,场场爆满。中国文化部文化产业司原司长康式昭,中国艺术评论家协会主席仲呈祥等10多位国家级老艺术家,以及在京的资深戏曲研究者们和北京戏迷们一同观看了演出。伴随着情节的跌宕起伏,重温经典的观众,用一次又一次的热烈掌声,表达对《孙膑与庞涓》全体演职人员和创作者的赞许与认可。

以此为契机,我们得以一窥西安高腔的前世与今生。同时,也读出了多年以来,在守正与创新的转型道路上,那群默默付出的高腔守护人身上所背负的梦想与荣光。

高腔流韵,传唱西安高腔的光荣与梦想

文化部文化产业司原司长康式昭(右二)正与衢州市婺促会会长吴金花(右一)、市西安高腔传习所主任严洪福(左一)交谈。

伴着声声高腔,当一个在中国民间流传了两千多年的古老故事缓缓呈现在中国评剧大剧院的舞台上时,中国艺术评论家协会主席仲呈祥非常激动,几欲起身鼓掌:“这个戏非常好!导演和编剧准确地把握住了这部戏的灵魂,人物有血有肉,立体生动,不单单是写智慧的较量,更主要的是人格的较量。一头一尾:‘有道无术,术尚可求;有术无道,止于术’,不光点明了这部戏的主旨,也对当下时代具有警醒意义——我们整个艺术,都要不忘初心之本。唯有如此,方能勇攀艺术高峰!”

自2013年5月,《孙膑与庞涓》首次登台献演以来,“孙庞斗智”中台前幕后的故事,谱写着每一个属于西安高腔的璀璨时刻——

2013年11月,在浙江省第十二届戏剧节上,《孙膑与庞涓》获得新剧目大奖,这同时也是本次戏剧节的最高奖项。在此之前,距离上一次衢州斩获该奖项时,已过去了30年时间。

2014年10月,《孙膑与庞涓》获评浙江省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。

2015年开始,《孙膑与庞涓》在衢州市全市巡演共30余场,每到一处,收获的都是满满的掌声和喝彩……在台上的唱念做打、水袖轻扬中,台下也有更多关于转型谋变的故事在不断地演绎着。

“要使传统戏曲在时下重新焕发生命力,必须拓展戏剧文化的外延。”市西安高腔传习所主任严洪福告诉记者,“一直以来,保护与传承西安高腔是我们的核心任务,但如何提高艺术水平,推出叫好又叫座的精品佳作,使西安高腔传习所在省内乃至全国都有一定的影响力,也是我们的当务之急。”严洪福表示,自2006年衢州“西安高腔”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录以来,很长一段时间内,“西安高腔”一直都只有几个折子戏上演,没有完整的大型剧本,“因此,我们一直尝试着向大制作、大布景的‘大戏’时代迈进。”在此背景下,《孙膑与庞涓》的应运而生,到如今拥有全国知名度和如潮好评,恰恰填补了这个遗憾,真正实现了我市婺剧由普及到精品的衍伸。

在近年来衢州婺剧的演出历程表上,连台的好戏,让人看到了西安高腔传习所对于婺剧的谋变转型之旅从未停止,那一抹属于衢州婺剧的希望曙光,触手可及。

墙里开花,墙外亦芬芳。早在2012年,西安高腔传习所便代表中国戏曲艺术造访西班牙,古老的高腔在大洋彼岸余韵绵延。紧随其后,一出《真假美猴王》在第九届浙闽赣皖四省四市民间艺术节上大放异彩,引起在场观众的格外垂注。2013年,《红梅记》《孙膑与庞涓》等“大戏”的连台演出,在描绘着婺剧沉积在骨子里的灵魂和气质的同时,也成功地将传统婺剧向年轻化推进,叩响了传统戏曲转型谋变的晨钟。

守正创新,重续400年来的辉煌篇章

衢州“西安高腔”距今已有400多年的历史,被誉为“南戏的活化石”,驰名吴、越间,享誉闽、皖、赣之间。相传明朝嘉靖年间,金华、衢州一带戏剧盛行,江西弋阳和浙江海盐腔传入衢州,形成西安高腔(衢州古称西安),被列为婺剧的六大声腔(高腔、昆腔、乱弹、徽戏、滩簧、时调)之一。到清代道光年间,西安高腔班进入鼎盛时期,之后随着徽戏、乱弹的活跃,高腔渐渐衰弱,到了1940年,日军入侵金华、衢州,硕果仅存的最后一家专业西安高腔班社关闭。

如何重续西安高腔400年来的辉煌篇章,衢州市西安高腔传习所任重道远。厚重的历史并未成为衢州婺剧探索现代之路的制掣,相反,在处理许多看似矛盾的问题上,其呈现出的平衡的智慧令人称道。

《孙膑与庞涓》就是其间的最佳代表,在首演之前,光是剧本就经过两年多的打磨,市西安高腔传习所副主任、国家一级演员兼该剧编剧邵建伟数易其稿。“不得不承认,我们的观众越来越年轻化。所以,经典的婺剧戏曲也需要创新。而改编一部大家耳熟能详的戏剧,比创作一部新剧更具难度。对于经典的剧目,我们不是颠覆,而是丰富。”邵建伟告诉记者,要讲好一个在民间耳熟能详的故事,其实并不容易,“如何突破时空藩篱,将历史、传奇与当今时代完美融合?如何吸引年轻观众,同时赋予该剧现实意义?这些都是我们需要考虑的问题。”

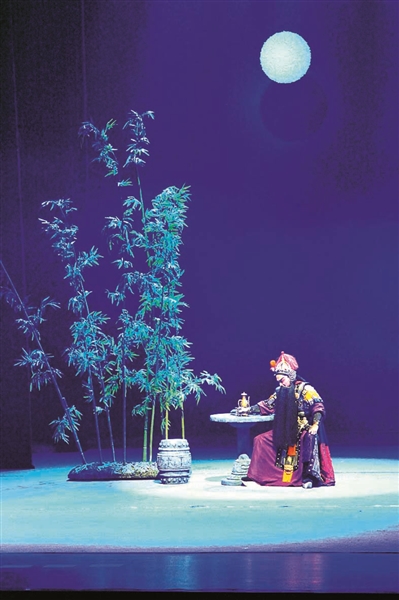

《孙膑与庞涓》剧照

“相较3年前的首演,我们对《孙膑与庞涓》进行了小细节上的微调,人物交流表演更加细腻,故事情节也更贴近生活,更合逻辑。”从剧本诞生之初,国家一级导演孙晓燕就开始了长达3年的反复排练之旅。“要使传统戏曲在时下重新焕发生命力,与时俱进,必须从对戏曲舞台演出样式的单一关注中摆脱出来,拓展戏剧文化的外延,大胆吸收流行元素。”孙晓燕告诉记者,在领会《孙膑与庞涓》精髓的基础上,他们对此剧作了大胆改革,将“术”与“道”上升为全剧主题;删繁就简,以倒叙的方式展开故事,并采用‘无场次’的结构;重新铸造人物,强化戏剧冲突,突显人物个性,并根据人物性格量身打造唱词念白,更见血肉。

“可以说,我见证了西安高腔从落寞到奋起的最好的十年。”孙晓燕说道,因为婺剧,身为东阳人的她,早在10年前就与衢州结下了不解之缘,“从最初的《陶行知与难童们》,到最近我们正在开化首演的现代戏《橘红满山香》……我已和衢州西安高腔传习所的同仁们创排了好几十部戏。”

《孙膑与庞涓》成为衢州婺剧发展史上浓墨重彩的一笔。而盛赞背后,则是衢州市西安高腔传习所十年磨一剑的努力付出。

同时,孙晓燕也对西安高腔的未来充满了期许:“西安高腔是从婺剧精粹里抽出来的基因,是个巨大的宝藏,其内核的现代化,需要后继有人,更需要温故而知新。如此这般,必将带来西安高腔的盛装回归。”

首页

首页 局馆介绍

局馆介绍 政务公开

政务公开 档案查询

档案查询 馆藏资源

馆藏资源 数字方志馆

数字方志馆 业务督导

业务督导 档案文化

档案文化 热点专题

热点专题 走进衢州

走进衢州