发布时间: 2014.03.03 来源:超级管理员

特约撰稿人王有军

赵公岩,又名清献书岩,是常山古十景之一,位于衢州母亲山———三衢山以西。相传宋代名臣赵抃(谥号清献)曾读书其中,因此得名,是一个知名的人文景点。

历代文人对赵公岩多有亲睐,现有相关诗文二十余首。不仅如此,洞中还留存有历代石刻多处。每一处都记载着一段历史,一个故事。

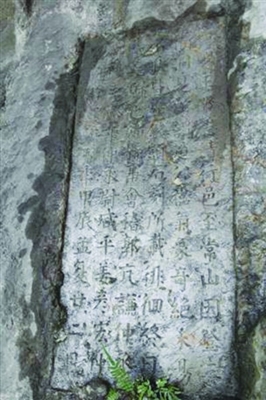

名士游访的行迹:王涤石刻

四明王涤志清行邑至常山,因登三衢洞,见所谓赵公岩气象奇绝,未易名状,皆如钱顗石刻所载,徘徊终日,几忘归也。知县事会稽郭亢谦仲、丞鄱阳李椿年仲永、尉咸平姜彦宏仲举同游,宣和六年甲辰孟夏廿二日。

石刻译文:宁波的王涤(字志清)来常山走访,攀爬三衢洞时,看到赵公岩的景观与钱顗留在洞中的石刻描述一致,奇绝秀美,妙不可言,于是整日观摩细看,几乎到了留连忘返的地步。知县郭亢(字谦仲,籍贯会稽)、县丞李椿年(字仲永,籍贯鄱阳)、县尉姜彦宏(字仲举,籍贯咸平)陪同游览,北宋宣和六年(1124年)农历四月二十二日。

该石刻记载的是北宋时期一次“名士游访”活动。王涤,北宋官员。元佑五年(1090年),王涤赴广东潮州任知州,在潮州城南建成了纪念韩愈的“韩文公庙”,并邀请文学大家苏轼作碑文———《潮州韩文公庙碑》,深受民众的称赞和爱戴,是当时官场上的知名人士。王涤来常走访时,作为东道主的常山本地官员自然要陪同。万历《常山县志》(卷之六职官表·宋令)记载:“郭亢,从政郎,宣和四年任。”郭亢等人不仅全程陪同王涤考察,并将游览赵公岩的过程以石刻的形式记录了下来。王涤石刻时间为北宋宣和六年(1124年),是赵公岩现存最早的石刻。赵公岩也因此成为衢州市第二个发现北宋石刻的岩洞,比江山烟萝洞石刻(庆历五年即1045年)晚79年,具有较高的人文价值。

该石刻有两个值得注意的地方,一是赵公岩称谓。赵公岩名称应在宣和六年(1124年)前即已确定,而此时距离赵抃去世(1084年)仅有40年。由此推断,民间传说赵抃在此读书的真实性很大。二是旧石刻事宜。刻文中提及“钱顗石刻”,应该就是赵公岩中比王涤石刻更早的石刻,只可惜如今难以觅寻。钱顗,字安道,北宋时任监察御史里行,苏东坡曾经赠诗云“乌府先生铁作肝”,世人故称其“铁肝御史”,后因反对王安石变法,被贬监衢州盐务,居衢州。钱顗善诗,“钱顗石刻”极有可能是一首诗。

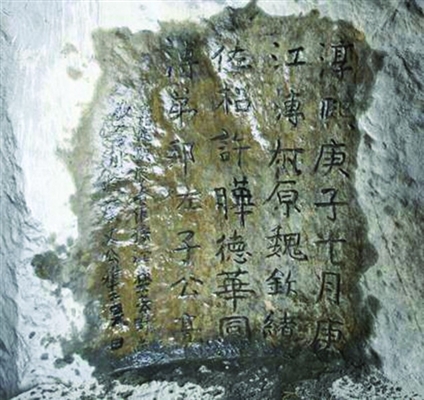

祖孙情深的见证:江溥石刻

淳熙庚子十月庚寅,江溥叔原,魏钦绪国佐,柖许晔德华同游,溥弟邦佐,子公亮俱。嘉定庚辰春中,孙江埜子野来游,敬为刊修,叶文公雅正甫偕行。

石刻译文:南宋淳熙七年(1180年)十月,江溥(字叔原)、魏钦绪(字佐柖)陪同许晔(字德华)游览赵公岩,江溥之弟江邦佐,儿子江公亮一同前往。嘉定十三年(1220年)二月,江溥孙子江埜(字子野)前来游览赵公岩,见到祖父一行当年游历的往事,特地刻字留念,叶文公(字雅正)陪同。

江溥(1120年-1184年)是开化桂岩(今封家镇)人,绍兴十五年(1145年)进士,曾任太府丞、殿中侍御史等职。魏钦绪,常山南宋“四贤”之一魏矼的次子,绍兴三十年(1160年)进士,曾任大理寺丞、泰州知府。这两个人都是当时地方上的名宦。公元1180年,江溥一行五人同游赵公岩,拜祭赵抃英灵,留下了游文石刻。40年后,江溥孙子江埜等人攀爬赵公岩,发现祖父铭文,便续修其后,以载其事。这两段文字虽然紧密相连,但无论是字体大小、刻文字迹等均有差异,前文单字7厘米×7厘米,后文单字仅为3厘米×3厘米,因此基本可以断定为不同时期所写。祖孙二人相隔多年在同一岩洞中铭文留念,也算是趣事一件吧。

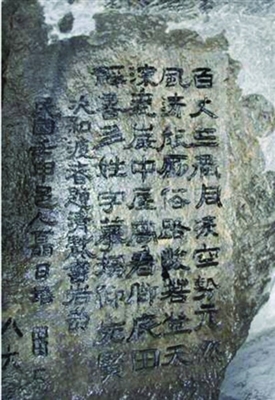

忧烦愁闷的自问:汪楫石刻

时难年荒后,山居亦稳然。依岩消白日,枕石问青天。腊尽寒归路,饣?香薄有田。无琴无一鹤,何以答先贤。中华民国十九年冬月宋坂汪楫题。

汪楫石刻的内容是一首五言诗,时间为民国十九年冬月,即1930年农历十月。从诗文上看,汪楫当时正处于一个愁绪满怀、迷茫无助的低谷期。1930年前后,时局混乱,年荒频频,作为一介孺生,汪楫无以为计,只得回到老家宋坂(畈)务农度日,于是发出了“依岩消白日,枕石问青天”的感慨,加上家底稀薄———“饣?香薄有田”。想起清献公赵抃以清廉闻名,但毕竟也有“一琴一鹤”相伴,如今自己穷酸落魄得连“琴鹤”都没了,拜祭时怎么向赵公交待呢?诗句中隐约还透露出,汪楫曾经在赵公岩居住过一段时间。

汪楫是常山首位进士汪韶的后裔,也是民国时期常山县学的知名人士。据《常山县志》(1989版)中“历代《常山县志》纂修略考”一文记载,民国34年(1945年)9月,常山设立修志局,局长由县长晏忠承兼任,副局长为汪楫和袁素斋。然而,两年不到,民国36年(1947年)4月,修纂县志一事因财政困难而废止,文人的满腔热情付诸东流,实在令人叹息。

飘逸洒脱的艺术:叶文石刻

江山留胜迹,琴鹤仰清风。庚午冬日,宁海叶文题。

此幅石刻为草书字体,书法雄浑有劲,飘逸自如,为难得一珍品。与其他石刻不同的是,该石刻位置并未事先研磨平整,而是直接在凹凸不平的岩石上,直接勾勒雕刻而成,字迹与斑斓的岩石背景交织融合,辨识略有难度。

从石刻落款来看,“庚午冬日”是典型的书画落款习惯,按照天干地支纪年法,每60年就有一个庚午年,如未加注年号的话一时难以确认;“宁海叶文”表述则较为清晰,宁海籍的叶文。后经查询得知:叶文,原名叶显穆,号显哉,宁海人,出生于光绪二十四年(1898年)。小学在杭州、中学在上海,毕业于上海同济大学,后到北京高等警官学校进修。抗战时期在缙云、武义担任过县长职务。据了解,此叶文的祖孙三代都是当地有名的书法家。岩洞石刻字迹较为新鲜,清代、民国的可能性较大。以上种种说明,洞中石刻应该就是此人所为。由此推断,这里的“庚午”应为1930年,时间正好与汪楫石刻的民国十九年(1930年)对上,而且都是冬天。两人是否朋友至交?此石刻是否拜访汪楫时所留?一系列疑问,由于没有进一步的资料佐证,就不得而知了。

酬和好友的诗文:聂日培石刻

百丈三衢洞,凌空势兀然。风清能励俗,路峻若登天。深爱岩中屋,高看脚底田。藓书多姓字,摹搨仰先贤。《次和渡春题清献书岩韵》,民国壬申邑人聂日培。

民国壬申,即1932年。从诗文标题来看,此诗是唱和之作,渡春应为汪楫的字。据《上饶地方志》(卷四十·人物)载:聂日培(1862年-1955年),又名子因,字茂才,号惕庐,江西玉山人,祖籍浙江常山,光绪末年受聘为常山劝学所所长(相当于现教育局长)。另《衢州历史大事记》记载,宣统元年(1909年)十月,浙江省咨议局成立,西安县詹熙、郑永僖,龙游县张芬,常山县聂日培,开化县涂山当选为议员。据此可知,聂日培算得上是当时常山县的社会名流。一日,他登上赵公岩,到“岩中屋”拜访好友汪楫,看到众多前贤在石壁上的题字布满了青苔,犹如“藓书”一般,便忍不住在洞中摹拓石刻铭文。同时,聂日培以汪楫诗为韵,作了一首诗,描述了赵公岩的险峻地势,赞颂汪楫甘于清贫的节气,也表达了对赵抃等先贤的崇敬和仰慕。

此外,赵公岩洞内还有一些石刻,如光绪《常山县志》(卷末·杂记)记载,洞内有清代顺治年间衢州郡司李(推官)孙鲁的诗刻,残缺不全,今难找寻。在江溥石刻上方,有竖排的“江仲长王”四字,其义不可考。 目前,赵公岩的大多石刻基本完好,但保存现状仍然堪忧。江溥石刻的末行已被水泥台掩盖;江溥石刻、聂日培石刻文字均人为地用油墨涂填,错字连篇,难以辨认;岩洞门口右侧的露天石刻,由于长年日晒雨淋,已经基本风化湮灭;邻近石灰岩山体大面积开发,赵公岩经常遭受爆破震动,而且山体背面矿山已经开挖,岩洞将旦不保夕。或许,不久的明天,赵公岩将不复存在。在文化遗产倍受重视的今天,我们能否守住县域内这屈指可数的人文遗产呢?

首页

首页 局馆介绍

局馆介绍 政务公开

政务公开 档案查询

档案查询 馆藏资源

馆藏资源 数字方志馆

数字方志馆 业务督导

业务督导 档案文化

档案文化 热点专题

热点专题 走进衢州

走进衢州