发布时间: 2014.04.15 来源:

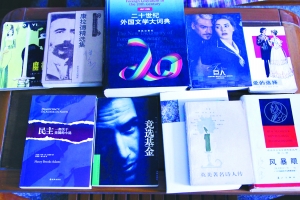

徐人望的译著

一夜春雨过后,位于市区讲舍街的老衢师宿舍院子里落了厚厚一层辛夷花瓣,经了昨夜的雨,并未褪色,反而泅出一种凄艳的娇红。一树繁花掩映着背后那扇小小的窗扉,窗前总有一个默默伏案的身影,他就是徐人望先生,也是德高望重的西方文学翻译家。

都说翻译是最沉默而孤独的职业,总是隐于文字背后,借由书籍、影视、音乐的媒介,引渡我们跨越语言与国界的长河,走近那个遥远的、属于异国他乡的世界。徐人望,这位在“信、达、雅”的土地上耕耘了一生的老人,始终以谦卑而文雅的姿态,精湛而高超的文笔,充满学术气息的专业知识,将那道原本坚厚的隔膜之墙,化作了一扇可以望见异域风景的窗。

诗里说:涧户寂无人,纷纷开且落。人若能享受孤独,那么寂寞也就是一种美了。而有一种美好,无论是否有人垂注或欣赏,都不会停止。正如徐人望的翻译之路,始终从从容容,在岁月的无声中灿烂美丽着。

人物名片:

徐人望,龙游人,1966年毕业于杭州大学外语系英语专业,译著有《民主——一部关于美国的小说》(1988)、《巨人》(2003)、《竞选基金》(1998)、《爱的选择》(1982)、《魔椅》(1981)、《康拉德精选集》(1999)中的长篇小说《走投无路》、《英美著名诗人传》(1987)、 《风暴眼》(1986,2009年再版)、《二十世纪外国文学大词典》(1998)等。

最好的时光:

“过去那些细碎微小的

每一个我,拼成了现在的我”

1966年的夏天,随着那场声势浩大的文化大革命席卷全国,徐人望的大学生涯随之落幕。那一年,他毕业于杭州大学外语系英语专业,牵着那个来自西子湖畔的文静姑娘回到家乡。

与许多人一样,在徐人望眼中,最好的时光,正是那个属于过去时态的词组。“当初学英语,纯粹是一个美丽的意外。”当鹤发童颜的他回忆起峥嵘往昔,眼里泛着淡淡的矍铄光芒:“我中学在龙游中学念书,那是我第一次接触到英语。本来应该没英语什么事情,是因为那两年中苏关系恶化,学校里重新开了英语课,大家只好‘半路出家’。”

少年徐人望并未在英语学科上显露特殊天分,而古诗文倒是学得极好。当时的他也正怀揣“文学梦”,执意想做一名仗义执言的新闻记者。填报大学志愿时,他第一志愿填写的就是新闻专业,但阴差阳错,那一年杭州大学外语系报考的学生特别少,徐人望就这么稀里糊涂地被分到了外语系。

也许是性格使然,随遇而安的徐人望并没有失落太久。“人生总是充满着种种意外,也正是这种种细碎微小的意外,构成了如今的我们。塞翁失马,焉知非福!你看,如果不是当初被分配到外语系,我也不会遇见我的爱人了。”伴着爽朗的笑声,徐人望的眼神清澈而真诚:“而且我遇到了一位影响我一生的老师朱炯强,如果没有他的引导,也许我不会走上翻译的道路。”

徐人望极爱阅读。忆及大学时期向朱炯强老师借书的往事,徐人望依然忍俊不禁:“朱老师是个嗜书如命的人,他的书不轻易外借,平时都藏到床底下,我每次去只能借一两本,小心仔细地看完了,才能再借。”徐人望的勤奋打动了朱炯强,当他毕业多年后,朱老师依然会在课堂上向徐人望的师弟师妹们提起他这名得意门生:“在我的执教生涯中,遇见的学生里面中文和徐人望一样好的有不少,英文比徐人望好得多的也大有人在,但两者兼修的,除了他,我再没有遇到过。”

西方文学长河摆渡者的自白:

“翻译其实源自

那份渴望分享的心情”

毕业后的徐人望,被分配在姜家山初中教书。说是初中,其实只有两个班级,教室也只有一间破庙。“学校地处偏僻,当时的交通也极为不便,学生耗在上下学的时间长,学校不得不延后上课时间,并且提早放学时间。这样一来,我的空闲时间又大把大把多起来。做什么呢?只有看书。”

正值“文革”,许多外文书都被列为禁书,但徐人望狡黠地笑着说:“只要想看,其实还是有门路的。大家也会私下传阅,可谓是‘暗流汹涌’。”后来学校里又多了几位老师,梅谷民、朱子善等老师的到来,为徐人望孤独的生活投进了一丝亮光。几个年轻的教师吃住都在破庙,每天一起吃大锅饭,到了周末就拿竹筒到村中代销店打上半斤白酒,就着几粒花生米,大伙儿就开始聊天吹牛。日子缓缓流过,叫人心里生出欢喜,有着说不出的悠长韵味。生活里的辛酸劳苦,人情往来,四季节气,落在徐人望眼中,都有了格外的趣味。

时间一晃四五年过去,徐人望鼻梁上的镜片越来越厚,床下堆积的书越来越多,大量的外文著作,为他今后翻译外国文学著作奠定了坚实的文学基础,也使他在日后的翻译过程中信手拈来,一气呵成。1986年,他来到浙师大衢州进修部教书,这以后,迎来了他翻译的“井喷”时期。

“那段时间我看了大量的书,我的阅读范围非常广,除了看外国小说,还看类似如《新华文集》这种囊括国内外信息的杂志,甚至是唐传奇和志怪小说,当看到美国作家德莱塞的《巨人》时,我被里面那种极具浪漫情怀的冒险深深迷住了,并且迫不及待地想要分享给别人看。或许这就是促成我走上翻译道路的契机吧——毕竟在那个年代,能够流畅地看完一整本长篇英文小说的人不多,你想与人探讨书中情节,对方却因为语言的隔阂而读不懂,这种感觉就像独自看到世间美景而无人分享一样,让人遗憾并且寂寞。”

化解信达雅之烦恼:

“唯有斟字酌句,才能把那些美妙一字不差地全部传达”

自从“信、达、雅”三个字用最精炼又最苛刻的标准,将“翻译”这个职业划定了标杆,我们读着日本的侦探故事,翻阅浪漫的法国小说,也许想象不到,在我们流畅的阅读背后,翻译所付出的努力。

“所谓‘信’,就是指翻译要忠于原文,‘达’是指词要达意,‘雅’则是指措辞要文雅。搞翻译的,英语要‘通’,看懂不是最难的,表达比读懂更难。”在徐人望看来,一个合格的翻译,必须跨过“信”的门槛,必须正确地传递信息。而要达到一个好翻译的标准,就需要译者自身的专业修养:“这个大概和记者的职业有着一丝共通之处——都有‘T’字形的要求,既要有知识的广度,又要有知识的深度,要做学者型的译者。试想一下,自己都一知半解的,又怎么能够把故事生动地讲给别人听?”

徐人望的第一部翻译作品,是与朱炯强老师合译的诺贝尔文学奖获得者、澳大利亚作家帕特里克·怀特的《风暴眼》:“早在大学期间,我从朱炯强老师处借来了这本书,可以说,这部小说是我翻译过最难的作品,因为它几乎没有情节,极具意识流特质,通篇是用梦贯穿起形形色色的人物,片段的语言、跳跃的意象,飘飘忽忽,似梦似真,把人带入一个梦呓般的艺术境界。这在翻译的过程中就非常有难度,我几乎翻烂了一部《百科全书》。”

“有人说翻译是媒婆,一个好的翻译可以促成一桩美妙的婚姻,一个不好的翻译可以离间一见钟情的两个人。”论及翻译在构架中外文化交流桥梁的重要性时,徐人望打了一个俏皮的比方。“假如我们看一部翻译成中文的英国文学作品,如果一个中国人看到它之后产生的感动,和一个英国人看到之后产生的感动是一样的,那么我才敢说,这本小说翻译得很成功。当然,由于国家之间文化的偏差,要达到这个标准很难,所以我们在翻译过程中,只能尽量缩小这个偏差。”面对当下从事翻译工作的年轻人,徐人望建议他们尽量多阅读经典,不断提升自己的文化素养。“翻译这门职业需要厚积薄发,一个人不可能就成为专门翻译某一个人的作品的翻译家。翻译家同时也应该是个杂家,多了解对象国家的一切,社会、文化、历史、民俗。从古典意义上说,翻译家,也是另一种维度上的‘文士’。”

(记者 徐丽 实习生 朱梦琦 文/摄)

首页

首页 局馆介绍

局馆介绍 政务公开

政务公开 档案查询

档案查询 馆藏资源

馆藏资源 数字方志馆

数字方志馆 业务督导

业务督导 档案文化

档案文化 热点专题

热点专题 走进衢州

走进衢州