发布时间: 2014.07.14 来源:超级管理员

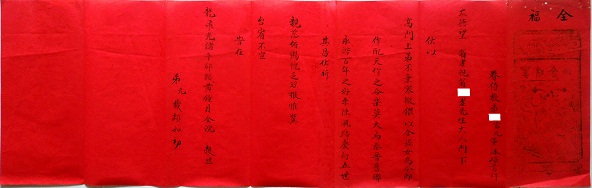

1891年12月的婚书

日前,奉化市档案馆收到了一批珍贵的礼物,4份不同时代的婚书,时间从1891年12月到1950年9月,横跨清末、民国和建国初期,长达60年。据捐赠者介绍,这是他家族部分保存下来的婚书。

其中一份立于光绪辛卯年黄钟月的婚书,按照时间推算婚书应该是1891年12月间的,距今已有123年的历史了,横跨了3个世纪的时间,至今依旧保存完好。婚书正文纸长80.5㎝,宽25.5㎝,共分两层,上层红纸小楷书写正文,另有黄色纸衬底,共113个字,无标点。婚书的正文内容为:眷侍教弟Ο富元薰沐顿首拜/大德望/翁老亲翁毛Ο先生大人门下/伏以/高门上弟不弃寒微猥以舍孙女为令郎/作配天作之合乐莫大焉秦晋旧联/永谐百年之好朱陈夙缔庆衍五世/其昌伏祈/亲慈俯赐愧乏报惟冀/台宥不宣/旹(时)在/龙飞光绪辛卯岁黄钟月全浣/弟元载顿如初。婚书正文按压成四折,封面上书“全福”二字,下有两只鸳鸯戏水,再有自右向左写有“和合如意”四字,下面画有童男童女。婚书的外壳也是红色的,长24.2㎝×15.7㎝,正面书写“全福”两个黑字,外壳上半部分影印着篆体的“双囍”,下半部分为龙凤呈祥的图样。据捐赠者介绍,旧时的婚姻中,婚书一般都由族中辈分最高者来负责起草,寄语对方族中辈分的最高者,以显示对对方的尊敬,而族中大事的传承一般都有长子负责。经查阅族中流传的相关资料,按照时间的推算,这张120多年前的婚书,出嫁的女子可能是捐赠者爷爷的族妹。婚书中虽多为些客套的尊敬之词,但却洋溢着浓浓的喜庆,并寄寓着新人吉祥和美。

婚书在我国有着非常悠久的历史,《周礼》中有管理婚姻事务的“媒氏”,负责颁发婚书的记载。旧时婚书按照男左女右的书写格式书写,但到清末时期,这种拘泥的婚书格式也逐渐被打破,均采用传统的自右向左的书写格式。男方的婚书分为:拜书、媒书、团书、礼书、奠书、头书,而女方则称为“投书”,新中国成立后,新的《婚姻法》颁布后,这种婚书就停止使用了,但在边远的山区和农村还沿袭了一段时间这个习俗。从婚书的书写格式和字面意思分析来看,这份婚书应该是一份女方给男方的“投书”。

婚书反映了当地婚俗习惯。自古以来,宁波一带有着绵厚的历史文化背景,各地婚俗虽小有差异,但凡婚事讲究“六礼”,即:问名、纳采、纳吉、纳征、请期和亲迎。旧时的宁绍地区的红妆婚嫁习俗曾经是浙东婚俗的典型代表,她向世人展现过其最辉煌最唯美的一面。仅普通的婚俗就包括了媒妁、订婚、贺礼、搬嫁妆、相亲、迎娶、拜堂、喜宴、回门、望担、满月盘等十多道程序。而旧时浙东大户人家的嫁女场面更是奢华,过去的人们常用“良田千亩,十里红妆”来形容它。

婚书是婚姻当事人持有并作为证据的最直接、最原始的档案材料。她不仅是男女双方达成婚姻关系的凭证,也是不同历史时段、不同地域民间婚俗的沿革。婚书见证了当地婚姻习俗的变迁和妇女地位的提高,也展现了婚姻各方之间、婚姻各方与社会伦理道德以及国家法律之间的真实关系,这些都是我们在其他史料中难以具体和系统描绘和领悟的。这四份各异的婚书对于研究奉化本地的风土人情和习俗具有重要的意义。(文中姓氏涉及个人隐私用“Ο”替代)

首页

首页 局馆介绍

局馆介绍 政务公开

政务公开 档案查询

档案查询 馆藏资源

馆藏资源 数字方志馆

数字方志馆 业务督导

业务督导 档案文化

档案文化 热点专题

热点专题 走进衢州

走进衢州