钱江晚报和浙江省档案馆联合推出《文脉》档案展

发布时间: 2013.11.28 来源:超级管理员

让一张手稿、一页笔记、一幅画作,告诉人们为什么要“致敬文化”

2012年4月13日,本报正式推出《文脉——浙江文化老人访谈录》第一期。于是,从那个

春日开始,每逢周五,总有一位浙江文化的引路人,为我们慢慢讲述各自的人生故事。

四季轮换,“文脉”绵延,不知不觉,到上周五,“文脉”系列访谈已做到了第七十期,我们共采访了70位文化老人。古人云:七十而从心所欲不逾矩。我们的心里深深地觉得,“文脉”该做一个“期中小结”了。

用什么形式来体现看不见、摸不着的“脉”?我们想到了“档案”。散落在这些文化老人们家里的一纸一页,一笔一画,其实都是浙江文化之脉生动的表现形式。

12月底,钱江晚报社联合浙江省档案局,将在唐云艺术馆推出《文脉——浙江文化老人档案展》。我们希望,用这个实物展览,向这些可敬可爱的前辈致敬;用这个展览,向近百年来绵延在浙江大地上的文化传承致敬。

回顾过往的日子,70位浙江文化老人中,有文学界的名人,如冀汸、叶文玲、骆寒超、沈虎根等;有美术界的大家:赵延年、肖峰、全山石等;也有文史界的学者:陈桥驿、汪飞白、崔富章等;此外,还有戏剧、文博、教育各个人文门类的领军人物。

每一次面对面的过程,每一则或有趣、或沉痛的往事,让我们感动。当浮华袭来,文化仍能张扬一种沉静与淡定。

第一位接受我们采访的,是冀汸,95岁,现在,他已是现存的最后一位七月派诗人了。坐了25年牢的他告诉我们:“愤怒出诗人”,什么是“愤怒”呢?他用颤抖的手,在我们的笔记本上写下“谷寿夫”三个字——南京大屠杀的刽子手。在我们的采访中,很多问题他都答:“我记不起来了。”但这个名字,他记得很清楚。

最新刊登的人物,是99岁的画家潘渭滨,80多年前,潘天寿在孝丰当老师时,潘渭滨是潘老眼中不起眼的一个小孩子,但潘天寿的一次教导,却让潘渭滨铭记一生,最终成为画家。

90岁的历史地理学家陈桥驿,他家靠墙的桌子上,放着一个大地球仪,上面,蒙了浅浅的一层灰。陈老用食指,轻轻戳了戳脑门:“我很少用,那里的山川河流,都在我这里。”

文脉,便是这般流转的。而这个地球仪,也许,你就能在档案展中看到。

“文化老人的学术成长历程,本身就是浙江文化的发展历史。而‘文脉’访谈录,是对浙江文化记忆撷英式的全过程记录。”浙江省档案局负责人说,举办档案展,能够展现浙江文化传承的脉络,体现浙江文化风貌。

因此,在这个展览中,你将会看到老人一路成长、治学过程中,标志性的物件,比如手稿、笔记、信札、照片等。

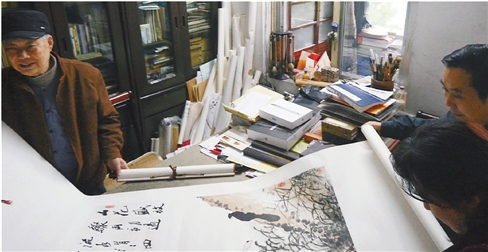

在得知了我们的提议后,上周,画家朱颖人、历史学家何忠礼,早早把“档案”整理、打包,亲自交到我们手上。朱颖人还特意挑选了几幅佳作,其中就有他最拿手的松鼠、百合。

一支随身携带的钢笔,一幅画了一半的画作,一张毕业证书,看似不起眼,实则与一个人的成长,一段文脉的传承,息息相关。比如,刚刚交完“作业”的何忠礼告诉记者,他准备把自己的研究生录取通知书找出来,“这张纸,就是我的人生转折点。”

敬请期待我们的“文脉档案展”吧,你会看到文字背后,更为动人的文化风景。

朱颖人展示他将在档案展上展出的画作。

首页

首页 局馆介绍

局馆介绍 政务公开

政务公开 档案查询

档案查询 馆藏资源

馆藏资源 数字方志馆

数字方志馆 业务督导

业务督导 档案文化

档案文化 热点专题

热点专题 走进衢州

走进衢州