发布时间: 2014.11.10 来源:超级管理员

吴浩然

今年3月初,我接到汪朗青先生的电话,他说根据父亲遗愿,把万册藏书全部捐赠给开化县政府,政府为表其功,专门开设一个藏书馆,名为“汪子豆美术藏书馆”。这事虽已过去半年,但近日得知藏书馆很受当地人欢迎,我仍十分感慨。

我对汪子豆先生并不了解,只是记得丰一吟老师的《丰子恺著作登记簿》中有这样的记录:“丰子恺文、画《文明国》,1946年1月(上海)作家书屋初版,我无,汪子豆有书。”另外还有《小钞票历险记》、《子恺小品集》等部分珍罕书籍,都写有“我无,汪子豆有书”同样的内容。我曾好奇地问一吟老师,“汪子豆为何人?”她说:“我只知道此人藏有很多我父亲的书,而且多数是我没有的,另外还有一些字画。我父亲和他通过信,具体怎么交往的我也没有记忆了。”当时我就想,汪先生定是一位大学问家、藏书家。

带着这个疑问,我来到了开化。

汪子豆铜像。

万册藏书,凝情聚感

汪子豆美术藏书馆坐落在开化县城花山玉屏公园内,是座古香古色的仿古建筑,一楼为创作室,二楼为藏书阁。整个书馆背靠青山,空气清新、环境优雅。二楼大厅为展示区,陈列着“子豆铜像”、“子豆著作”和“子豆手稿”等。藏书阁入口处有“汪子豆年表”:汪子豆,1921年生,1946年考入上海美专;1958年曾受聘为全国农业展览馆的总设计师;1963年受邀协助筹建八大山人书画陈列馆;1973年经程十发、张岳健介绍,入上海工艺美术学校图书馆工作。2003年12月19日在南昌病故。

汪子豆自幼爱好文艺,尤其钟爱绘事和研究,对石涛、八大山人以及国外塞尚、梵高、毕加索等绘画大师的思想、艺术均有独到见解,在海内外享有较高声誉。对近代画家齐白石、潘天寿、李叔同、徐悲鸿、傅抱石、丰子恺、朱屺瞻、关良、来楚生、谢稚柳、钱君匋等仰慕不已,并多有交游,为我国著名美术史学者、书画鉴赏家、编辑家。尤其是在八大山人的研究上,受到学界一致推崇。编著有《八大山人诗钞》、《八大山人书画集》、《八大山人年谱》、《八大山人艺术》等。

藏书阁不仅藏有汪子豆自己的研究成果,更多的是师友大著和一些资料书。据汪朗青先生介绍,此阁楼是仿照其父在上海四川北路书斋所建。阁内汗牛充栋,四排书架内挤满了书,约有一万二千余册,以美术资料为最多。四面墙上陈列着丰子恺、潘天寿、朱屺瞻等名家的字画。两幅子恺漫画悬挂在藏书阁内门的左侧,特别引人注目,名为《阿宝两只脚,凳子四只脚》和《注意力集中》。每幅画均题有上款:“子豆贤棣惠存”。所藏丰子恺的民国版著作果然不少,约三十余册,文集有《缘缘堂随笔》、《缘缘堂再笔》;画集有《幼幼画集》、《子恺近作漫画集》,当然还有难得一见的《小钞票历险记》、《子恺小品集》、《文明国》等珍本,也不乏丰先生的亲笔签名本。

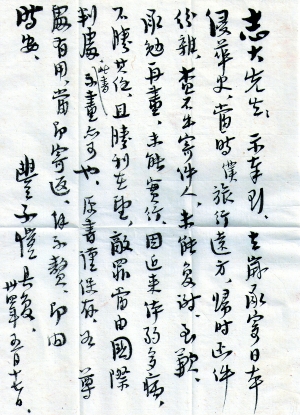

丰子恺致信汪子豆。

忘年之交,亦师亦友

汪朗青先生对我说:“我父亲原名汪志大,在上初中时曾用名汪林,当时买到有子恺漫画的书,看后很是痴迷,一心想拜师学艺。他仰慕丰先生的艺术学识和人格,取‘愷’字之中的‘豆’字,得此笔名,并一直沿用。针对绘画怎样选纸用笔还专门向丰先生写信求教。”

丰子恺对这位青年学生也是关爱有加,在颠沛流离的逃难中他回信说:“汪林先生:来书收到。承询各点,略覆如下:一、中国纸即可,宣纸最佳。二、用狼毫。三、三十二开或十六开本……六、多作石膏型写生。七、学字有助,但不必学我,可学章草。八、作画态度。九、二种修养:(一)学习石膏写生;(二)修养人生观。专此奉覆,即颂文安。弟丰子恺顿首。1943年4月,重庆沙坪坝。”

为探究子恺漫画的学习门径,汪子豆不仅向丰先生问学,也曾写信给画风酷似丰子恺的黄澍。黄澍,字耘非,安徽休宁人,学丰子恺书画颇得神采。黄澍根据自己所学,从选纸、选笔、速写线条、构图等方面也都作了详细的答复。如“构图实在不一定与速写发生关系。速写的练习是必要的,然而亦能帮助作画时轮廓的准确。而构图则关乎整个画面,应当要注意到‘多样的统一’……”

得益于各位师长们的谆谆教诲,汪子豆在绘画方面也有所成就。曾与章国霖合绘《预防蛔虫病挂图》,4开8幅,1957年7月由上海卫生出版社出版;与邹纪华合绘少年科技活动丛书之一《电动起重机模型》,1961年9月由少年儿童出版社出版;在连环画的创作上,1956年与章国霖合绘了《拖拉机来了》,由河北人民美术出版社出版;1966年4月改编了连环画《永远向前》,等等。

汪子豆喜欢收集丰子恺的著作,也关心丰子恺的身体和绘画事业,曾多次写信问候。1937年11月,日军轰炸位于桐乡市的石门湾,正在用绘画形式记录日本帝国主义侵华史的丰子恺,面对日寇的步步紧逼,宁做流浪汉,不做亡国奴,向大西南避乱。逃难途中为防不测,他不惜把此书画稿投入河中。汪子豆知道此事后,便买了《日本帝国主义侵华史》寄奉给丰子恺,希望继续完成,以警世人。可丰子恺在大后方居无定所,几经辗转,书收到后已接近抗战胜利。1945年5月17日,丰子恺回信说:“承勉再画,未能实行。因近来体弱多病,不胜其任,且胜利在望,敌罪当由国际判处,此书不画亦可也。原书谨保存,如尊处有用,当即寄返。”

汪子豆热爱丰先生的艺术,更敬仰他的人格,建国后曾到上海日月楼多次拜望。丰先生也很喜欢这位勤奋好学的后辈,多次赠书赠画。1962年5月22日,丰子恺回信说:“子豆同志,你如此关心我的字画、文学,亦甚难得。”不久“文革”伊始,两人中断了往来。丰先生去世后,汪子豆又和丰家后人取得了联系,共同为丰子恺研究出谋划策,奉献心力。

如今,虽然汪先生也离开了我们,但他一生著书立说,执著学术的精神将永远激励着后人。而“汪子豆美术藏书馆”也不再是汪先生个人的精神寄托和心路历程,它将肩负起树立大师风范、弘扬民族文化的艰巨使命。(本文作者系桐乡市丰子恺纪念馆前馆长)

首页

首页 局馆介绍

局馆介绍 政务公开

政务公开 档案查询

档案查询 馆藏资源

馆藏资源 数字方志馆

数字方志馆 业务督导

业务督导 档案文化

档案文化 热点专题

热点专题 走进衢州

走进衢州